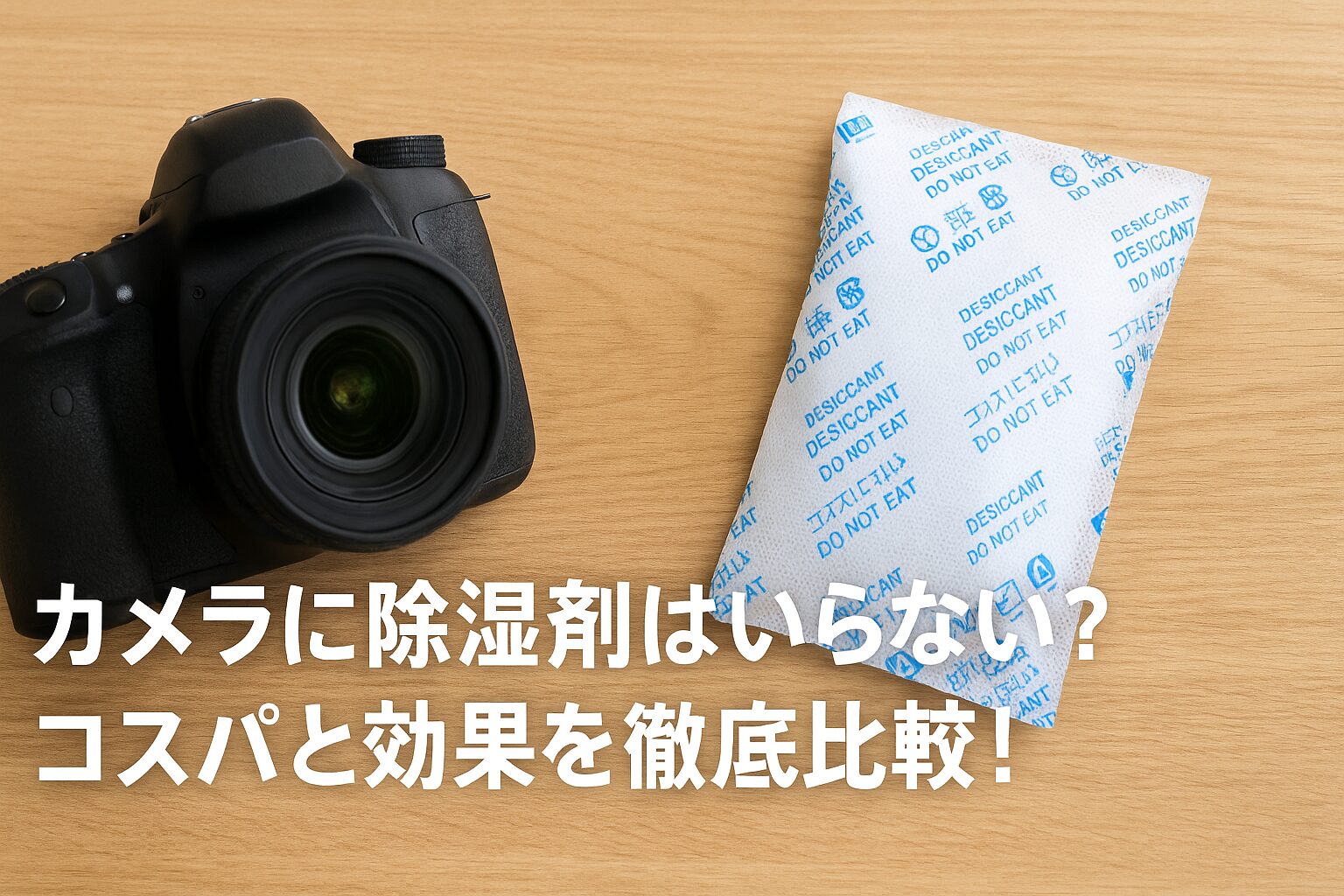

カメラに除湿剤は本当に必要?そう悩んでいる方も多いのではないでしょうか。

特に日本の湿度の高い環境では、カビや機材の劣化が気になりますよね。

この記事では、カメラ除湿剤の選び方から活用法までを徹底解説します。

初心者でもわかりやすく、実践的な対策がわかる内容になっています。

- 除湿剤はいらないは本当?カメラ保存の基本を解説

- 除湿剤のおすすめはどれ?プロが選ぶ効果とコスパ重視モデル

- 乾燥剤の繰り返し使えるタイプの特徴と注意点

- 湿度60%を超えたら要注意!カメラの劣化リスクと対策

カメラに除湿剤はいらない?必要性とその根拠を徹底検証

カメラ機材の保管で「除湿剤はいらない」との声もありますが、本当にそうでしょうか?

日本の高湿度環境では注意が必要です。

- 除湿剤はいらないは本当?カメラ保存の基本を解説

- 除湿剤のおすすめはどれ?プロが選ぶ効果とコスパ重視モデル

- 乾燥剤の繰り返し使えるタイプの特徴と注意点

- 100均・ダイソーで手に入るカメラ用除湿剤の性能とは?

- ホームセンターで買える除湿アイテムの種類と選び方

除湿剤はいらないは本当?カメラ保存の基本を解説

カメラの保管において「除湿剤はいらない」と考えるのは危険です。

湿度60%を超えると、レンズやボディ内部にカビが発生しやすくなります 。

特に日本のような高湿度の環境では、湿度40~50%を維持することが推奨されており、除湿剤の使用が効果的です 。

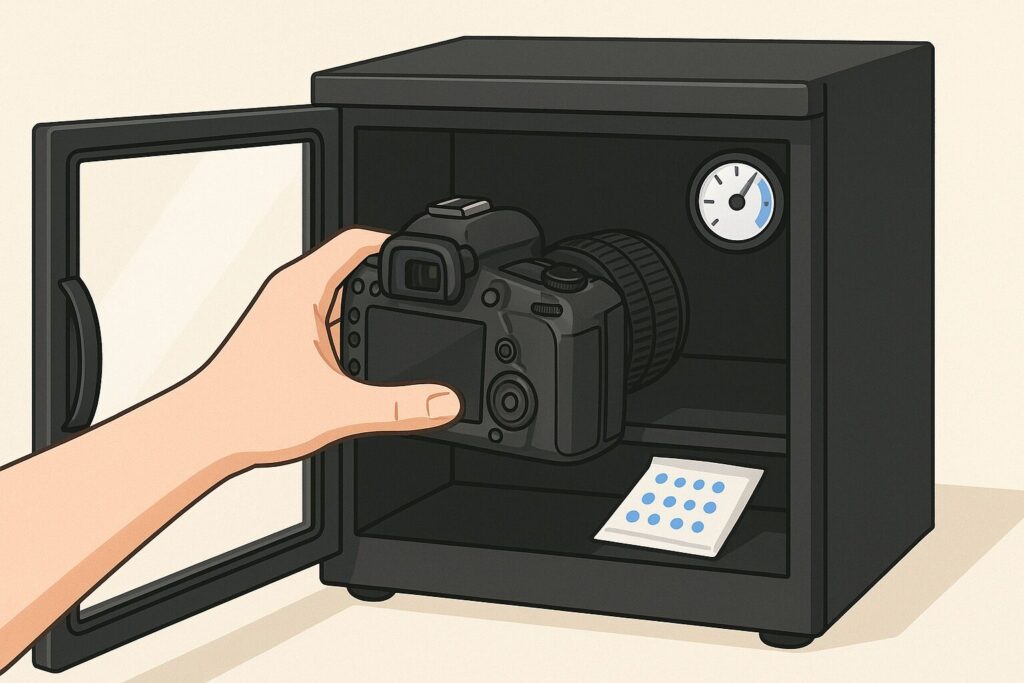

シリカゲルや生石灰を使用した除湿剤をドライボックスやカメラバッグに入れることで、湿度を適切に管理できます。

また、湿度計を併用することで、過乾燥や除湿剤の効果切れを防ぐことが可能です。適切な湿度管理を行うことで、カメラ機材の寿命を延ばし、性能を維持することができます。

除湿剤のおすすめはどれ?プロが選ぶ効果とコスパ重視モデル

カメラ用除湿剤のおすすめとして、プロカメラマンから高評価を得ているのが「ハクバ キングドライ」です。

この生石灰タイプの乾燥剤は、湿度を40~50%に保つ効果があり、カメラ機材の保管に最適とされています。また、繰り返し使えるシリカゲルタイプも人気で、加熱や天日干しで再利用可能です。

コストパフォーマンスを重視する場合、100円ショップで手に入るシリカゲルや炭入りの除湿剤も選択肢となりますが、効果の持続時間や吸湿力は製品によって異なるため、使用環境に応じて選ぶことが重要です。

おすすめ除湿剤比較表

| 製品名 | タイプ | 特徴 | 価格帯 |

|---|---|---|---|

| ハクバ キングドライ | 生石灰 | 高い吸湿力、湿度40~50%を維持 | 約500円~ |

| シリカゲル(再利用可) | シリカゲル | 加熱や天日干しで再利用可能、コストパフォーマンス良好 | 約300円~ |

| 100均除湿剤 | シリカゲル/炭 | 手軽に入手可能、効果の持続時間は製品による | 100円 |

適切な除湿剤を選ぶことで、カメラ機材の寿命を延ばし、性能を維持することができます。

乾燥剤の繰り返し使えるタイプの特徴と注意点

シリカゲルは、カメラやレンズの保管に適した繰り返し使える乾燥剤です。

湿気を吸収すると色が青からピンクに変化し、再生時期を視覚的に判断できます。

再生方法としては、電子レンジで500Wで2分30秒から3分ほど加熱することで吸湿力が回復します 。

ただし、加熱しすぎると袋が破れる恐れがあるため注意が必要です。

また、再生時には必ず耐熱容器を使用し、火傷や火災のリスクを避けるため、目を離さないようにしましょう。

シリカゲルはコストパフォーマンスに優れており、ドライボックスやカメラバッグ内での湿度管理に効果的です。

定期的な再生と湿度計によるモニタリングを併用することで、機材をカビや腐食から守ることができます。

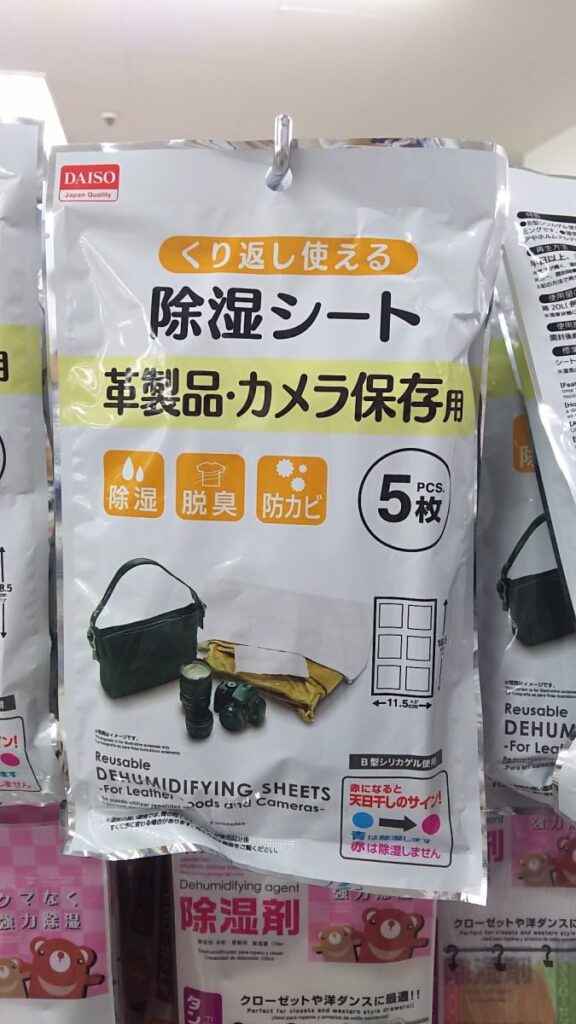

100均・ダイソーで手に入るカメラ用除湿剤の性能とは?

ダイソーでは、カメラやレンズの保管に適した除湿剤が手軽に入手できます。

特に「革製品・カメラ保存用 除湿シート」は、B型シリカゲルを使用し、湿度を40~50%に保つ特性があり、カメラ機材の保管に適しています 。

この除湿シートは、吸湿後に天日干しすることで再利用が可能で、コストパフォーマンスにも優れています 。ただし、再利用を繰り返すと吸湿力が徐々に低下するため、定期的な交換が推奨されます。

また、ダイソーの「炭湿気とり」は、吸湿量が800mlと大容量で、カメラ保管用のケースに適しています 。

ただし、これらの除湿剤は密閉性の高いケースと併用することで、効果を最大限に発揮します。

ホームセンターで買える除湿アイテムの種類と選び方

ホームセンターでは、カメラやレンズの保管に適した除湿アイテムが手軽に入手できます。主な種類と特徴を以下にまとめました。

ホームセンターで購入可能な除湿アイテムの種類と特徴

| 種類 | 主成分 | 特徴 | 再利用可否 |

|---|---|---|---|

| 生石灰乾燥剤 | 酸化カルシウム | 高い吸湿力、長期間効果持続、使い捨てタイプ | 不可 |

| シリカゲル乾燥剤 | シリカゲル | 吸湿後に加熱や天日干しで再利用可能 | 可能 |

| 炭入り除湿剤 | 活性炭+吸湿剤 | 吸湿と消臭効果を兼ね備える、使い捨てタイプ | 不可 |

選び方のポイント

- 保管容器の密閉性

密閉性の高い容器(例:パッキン付きプラスチックケース)を使用することで、除湿剤の効果を最大限に発揮できます。 - 湿度計の併用

湿度計を併用することで、適切な湿度(40~50%)を維持しやすくなります。 - 除湿剤の交換時期

使い捨てタイプは定期的な交換が必要です。再利用可能なシリカゲルは、色の変化を目安に再生を行いましょう。

ホームセンターで手に入る除湿アイテムを活用し、適切な湿度管理を行うことで、カメラ機材の劣化やカビの発生を防ぐことができます。特に梅雨時や湿度の高い季節には、定期的なチェックとメンテナンスが重要です。

カメラ除湿剤の選び方と使用時の注意点|適切な湿度管理とは?

除湿剤を使うなら、正しい湿度の目安と管理方法を知っておくことが大切です。

- 乾燥しすぎはNG?カメラに優しい湿度の目安とは

- 交換時期の見極め方|効果が切れた除湿剤のサイン

- 防湿庫があるなら除湿剤は不要?併用のメリットとリスク

- 湿度60度を超えたら要注意!カメラの劣化リスクと対策

乾燥しすぎはNG?カメラに優しい湿度の目安とは

カメラやレンズの保管において、湿度管理は非常に重要です。適切な湿度を維持することで、機材の劣化やカビの発生を防ぐことができます。

カメラに適した湿度の目安

| 湿度範囲 | 状態 | 推奨度 |

|---|---|---|

| 30%以下 | 過乾燥:ゴムや接着剤の劣化リスクあり | × |

| 40~50% | 最適:カビの発生を抑制し、機材に優しい | 〇 |

| 60%以上 | 高湿度:カビや腐食のリスクが高まる | × |

湿度管理のポイント

- 湿度計の使用:保管環境の湿度を常に確認し、適切な湿度を維持しましょう。

- 除湿剤の活用:シリカゲルや生石灰などの除湿剤を使用して、湿度をコントロールします。

- 防湿庫の利用:電子制御で湿度を一定に保つ防湿庫を使用することで、安定した保管環境を実現できます。

適切な湿度管理を行うことで、カメラ機材の寿命を延ばし、性能を維持することができます。特に日本のような高湿度の環境では、湿度管理が非常に重要です。

交換時期の見極め方|効果が切れた除湿剤のサイン

除湿剤の交換時期を見極めることは、カメラ機材の劣化やカビの発生を防ぐために重要です。以下に、主な除湿剤の種類とその交換サインをまとめました。

除湿剤の種類と交換サイン

| 除湿剤の種類 | 交換サイン | 備考 |

|---|---|---|

| シリカゲル(B型) | 色が青からピンクに変化したら再生時期 | 天日干しや加熱で再生可能。再生後も色が戻らない場合は交換を検討。 |

| 塩化カルシウム系 | 容器に液体が溜まり、指定のラインに達したら交換 | 液体が溢れる前に交換。液体は皮膚や金属に触れないよう注意。 |

| シートタイプ | 全体がゼリー状になったら交換 | 再利用不可。使用後は地域のルールに従って処分。 |

交換時期の目安と注意点

- シリカゲル(B型):再生サインがピンクに変わったら、直射日光下でブルーに戻るまで天日干ししてください。吸湿効果が回復しますので、繰り返し使用できます。

- 塩化カルシウム系:容器に液体が溜まり、指定のラインに達したら交換してください。液体が溢れる前に交換し、液体は皮膚や金属に触れないよう注意が必要です。

- シートタイプ:全体がゼリー状になったら交換のサインです。再利用はできませんので、新しいものと交換してください。

また、湿度計を併用することで、除湿剤の効果を客観的に確認できます。保管環境の湿度が60%を超える場合は、除湿剤の交換や追加を検討してください。

定期的な除湿剤のチェックと交換を行うことで、カメラ機材を湿気から守り、長期間良好な状態を保つことができます。

防湿庫があるなら除湿剤は不要?併用のメリットとリスク

防湿庫はカメラ機材の湿度管理に優れたツールですが、除湿剤との併用にはメリットと注意点があります。

防湿庫と除湿剤の併用:メリットとリスク

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| メリット | 停電時の湿度上昇を防ぐ:電源供給が停止しても、除湿剤が湿度の急上昇を抑制します。 湿度の安定化:防湿庫の除湿機能と除湿剤の併用で、庫内の湿度をより安定させることができます。 |

| リスク | 過乾燥の可能性:除湿剤の過剰使用により、湿度が下がりすぎて機材に悪影響を及ぼすことがあります。 メンテナンスの手間:除湿剤の交換や再生が必要となり、手間が増える可能性があります。 |

推奨される湿度範囲と管理方法

防湿庫内の湿度は、40~50%が理想的とされています。

湿度が高すぎるとカビの発生リスクが増し、低すぎると機材の劣化を招く可能性があります。

防湿庫の湿度設定機能を活用し、定期的に湿度計で確認することが重要です。

湿度60度を超えたら要注意!カメラの劣化リスクと対策

湿度が60%を超える環境では、カメラやレンズにカビが発生しやすくなります。特に気温が20~30℃の範囲では、カビの繁殖が活発になるため注意が必要です。

カビが発生すると、レンズ内に白い斑点や曇りが生じ、撮影画像に影響を及ぼすことがあります。また、カメラ内部の電子部品が湿気によって腐食し、故障の原因となることもあります。

カビの発生を防ぐためには、保管環境の湿度を40~50%に維持することが推奨されます。防湿庫や乾燥剤を活用し、定期的に湿度計で確認することが効果的です。

特に梅雨や夏場など湿度が高くなる季節には、カメラ機材の保管環境に注意を払い、適切な湿度管理を行うことが重要です。

まとめ カメラに除湿剤

カメラに除湿剤は、日本のように湿度の高い環境では欠かせないアイテムです。

保管環境の湿度が60%を超えるとカビや腐食のリスクが一気に高まり、

レンズや本体の寿命を縮める可能性があります。以下のポイントを押さえましょう。

- 湿度は40~50%が理想。湿度計で定期的にチェックする

- 除湿剤は目的や予算に応じて使い分ける(生石灰・シリカゲル・炭タイプ)

- 100均でも性能の高い除湿剤が入手可能。再利用タイプも選択肢に

- 防湿庫がある場合でも、停電時の保険として除湿剤を併用するのが効果的

- 除湿剤の交換サイン(色の変化・液溜まり)を見逃さないようにする

正しい湿度管理を行うことで、カメラ機材のパフォーマンスと寿命をしっかり守ることができます。

初心者でもすぐに実践できる内容なので、ぜひ参考にして大切な機材を守ってくださいね。